La verità della fotografia

Proseguendo, in questo viaggio che dura tutto il nostro numero, su quello che è la “verità”, si arriva alla rappresentazione di questa verità, dal punto di vista visivo.

Nella percezione visiva, emozionale, psicologica, l’essere umano quando vede una fotografia la interpreta inizialmente come realtà, quando vede un “disegno” lo percepisce come finzione. Non importa quanto sia “folle e improbabile” una fotografia, e non importa quanto sia realistico un disegno: sono dei trigger che abbiamo nella nostra mente a determinare questa percezione, e non è possibile alterarla. Poi, certo, si attivano altre parti del nostro cervello, quelle che elaborano con maggiore precisione i dati e se un’immagine pur fotografica risulta davvero non credibile, la classifica come “falsa”.

L’evoluzione, la stessa storia della fotografia ci ha mostrato quanto questa affinità tra “vedo una fotografia e la considero lo specchio della realtà” è stata combattuta, difesa, sfruttata, classificata come un pregio o con disprezzo. E gli strumenti che via via si sono presentati, dalla manipolazione fisica dei negativi (pennelli, maschere, eccetera) alla potenza di Photoshop non hanno certo semplificato la faccenda.

Tutto questo, poi ci porta all’era dell’AI dove tutto quello che è passato nella “manipolazione delle immagini”, si trasforma in argomentazioni banali, considerando la portata della rivoluzione attuale, dove davvero non solo si può manipolare una realtà, ma se ne possono creare da zero infinite totalmente indistinguibili dalla realtà stessa (e, inutile dire, sarà sempre “peggio” o “meglio”…).

Spesso, per capire il futuro, dobbiamo guardare al passato, e quindi ripercorrere alcune delle tensioni che sono state vissute nella fotografia tradizionale e storica diventa qualcosa di utile per avere una migliore coscienza del come e del dove muoverci. Per esempio, uno dei fenomeni che hanno messo in discussione la fotografia in quanto “non opera d’arte” perché agli occhi di molti era solo un “mezzo per riprodurre la realtà” e in quanto tale priva di intervento umano ed artistico (non vi ricorda nulla, parlando di immagine creata con l’AI? LOL) è quello che viene definito il Pictorialism (Pictorialismo, in italiano).

Il Pictorialismo è uno stile fotografico internazionale e un movimento estetico che ha prevalso nella fotografia tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo. Sebbene non esista una definizione standard, generalmente si riferisce a uno stile in cui il fotografo manipolava una fotografia semplice per creare un’immagine piuttosto che limitarsi a registrarla. Le fotografie pittorialiste tendevano a mancare di nitidezza, erano stampate in colori diversi dal bianco e nero (dal marrone caldo al blu profondo) e spesso presentavano pennellate visibili o altre manipolazioni della superficie. Per i pittorialisti, una fotografia, come un dipinto, un disegno o un’incisione, era un mezzo per proiettare un’intenzione emotiva nell’immaginazione dello spettatore.

Il movimento del Pictorialismo prosperò dal 1885 circa al 1915, sebbene alcuni lo promuovessero fino agli anni ’40. Nacque, come detto, in risposta all’idea che la fotografia fosse solo una registrazione della realtà, trasformandosi in un movimento per elevare la fotografia a una vera forma d’arte. Per oltre tre decenni, pittori, fotografi e critici d’arte dibatterono filosofie artistiche opposte, culminando infine con l’acquisizione di fotografie da parte di importanti musei d’arte.

Nel 1869, il fotografo inglese Henry Peach Robinson pubblicò “Pictorial Effect in Photography: Being Hints on Composition and Chiaroscuro for Photographers”, usando per la prima volta il termine “pittoriale” riferito alla fotografia. Robinson promosse la “stampa combinata”, un metodo per creare immagini uniche manipolando più negativi o stampe. Considerava queste immagini come “arte” poiché prendevano forma solo attraverso il suo intervento diretto.

Robert Demachy riassunse il concetto di Pictorialismo in un articolo, sostenendo che, intraprendendo la fotografia pittoriale, i fotografi si vincolavano all’osservanza rigorosa di regole artistiche antiche. La sfida era che esistevano molte opinioni diverse su come l’arte dovesse apparire. Alcuni fotografi emulavano la pittura, mentre altri, influenzati dal Tonalismo, cercavano di trasmettere un’esperienza emotiva attraverso elementi atmosferici e tonalità attenuate.

Alfred Stieglitz, dei più celebri fotografi di questo movimento, affermò che l’atmosfera era essenziale per la fotografia, ammorbidendo le linee e graduando la transizione dalla luce all’ombra. Paul Lewis Anderson consigliava invece che la vera arte fotografica doveva trasmettere “suggestione e mistero”. Per i pittorialisti, la vera individualità si esprimeva attraverso la creazione di una stampa unica, manipolando l’aspetto delle immagini con “processi di nobilitazione”.

All’inizio, molti sostenitori del Pictorialismo erano una nuova generazione di fotografi dilettanti, che si sforzavano per l’eccellenza artistica e la libertà dall’influenza accademica. Nel 1948, S.D. Jouhar definì una fotografia pittoriale come un “record simbolico estetico di una scena più il commento personale e l’interpretazione dell’artista”.

Nel corso degli anni, il Pictorialismo fu conosciuto con diversi nomi, tra cui “fotografia artistica”, “Camera Work”, “fotografia impressionista”, “Neue Vision” e “fotografia soggettiva”. In Spagna, i fotografi pittorialisti erano talvolta chiamati “interventisti”.

Il Pictorialismo iniziò a declinare dopo il 1920, ma non scomparve completamente fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Durante questo periodo, il nuovo stile del Modernismo fotografico divenne popolare, e l’interesse pubblico si spostò verso immagini più nitide, come quelle di Ansel Adams, di cui parliamo tra poco. Diversi fotografi importanti del XX secolo iniziarono con lo stile pittorialista, ma passarono alla fotografia a fuoco nitido entro gli anni ’30.

Ok, percepite quindi quante similitudini ci sono tra la prima fase della fotografia e la creazione di immagini con l’AI? Anche oggi è difficile non solo far accettare la generazione di immagini con l’intelligenza artificiale come un’opera creativa, ma se ne discute anche solo la paternità e quindi, di conseguenza, anche l’autorialità e i diritti d’autore. Ma la risposta forse arriva sempre dalla storia, perché al termine del periodo del Pictorialismo sono intervenuti dei concetti sui quali è stata costruita molta di quella che percepiamo come “la fotografia” anche ai giorni nostri.

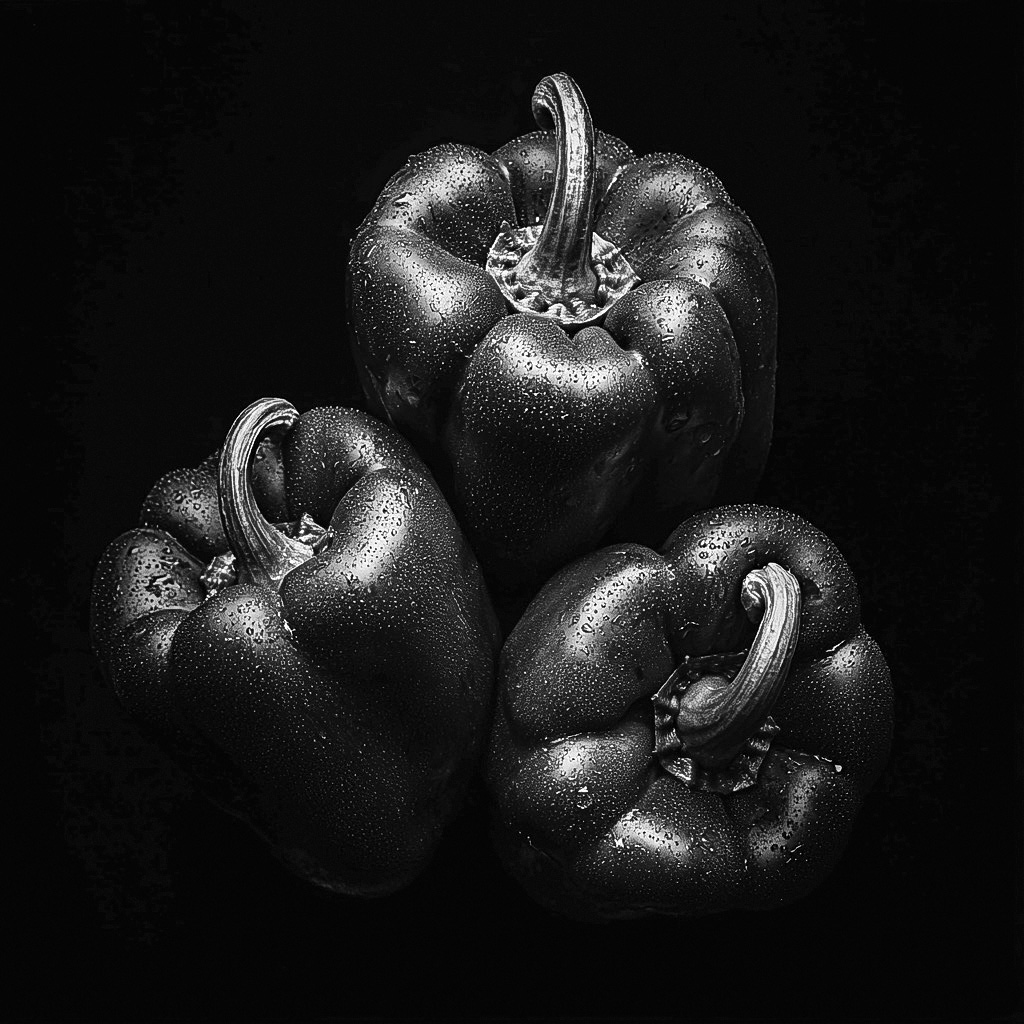

Parliamo di una dozzina di fotografi californiani, tra cui nomi leggendari come Edward Weston, Imogen Cunningham e Ansel Adams, che si sono uniti per creare la loro versione del modernismo, che hanno chiamato “f64“. Il nome di questo “gruppo” si basava sul valore più chiuso del diaframma (f/64, appunto) per sottintendere una ricerca di nitidezza e di profondità di campo elevatissima, ma ancor di più il portare avanti il ruolo della fotografia, ovvero quella di essere ricchissima di dettagli. Credevano infatti che la fotografia fosse sufficiente da sola, senza bisogno di essere modificata per imitare un dipinto. Inoltre, non ritenevano necessario adottare gli orpelli del mondo moderno per essere considerati moderni. Hanno abbracciato le proprietà ottiche della tecnologia, producendo immagini moderne che mostravano oggetti comuni in modi insoliti attraverso ritaglio, illuminazione e prospettiva. Hanno sperimentato con la scala e l’astrazione. Ovviamene, un esempio classico e iconico sono i peperoni di Edward Weston, che tra l’altro ha detto:

La fotografia non vede come vedono gli occhi. La nostra visione, che è binoculare, si sviluppa sotto forma di flusso continuo, mentre la fotocamera cattura e fissa per sempre (a meno che le maledette stampe non sbiadiscano!) una singola, isolata condizione del momento. Inoltre, usiamo obiettivi di varie lunghezze focali per esagerare intenzionalmente la visione reale, e spesso “correggiamo eccessivamente” il colore per lo stesso motivo. In fase di stampa, continuiamo la nostra distorsione volontaria della realtà usando carte ad alto contrasto che danno risultati molto diversi dalla percezione o dall’oggetto com’era in natura. – Edward Weston

Quindi, proprio dai fotografi più sensibili arrivava e arriva l’evidenza: la fotografia non è una realtà, ma una interpretazione, una visione che non è quella dei nostri occhi, il frutto di una interpretazione. Una caratteristica distintiva dell’era digitale è sempre di più la tendenza a modificare le immagini per farle apparire diverse dalla realtà (pensate ai filtri di Snapchat e Instagram) o a crearle attraverso processi alternativi (trattamenti, preset, uso della Polaroid che trova una seconda giovinezza proprio grazie a quello, la tendenza all’uso dell’analogico – fotocamere a pellicole – come strada per stravolgere o manipolare la realtà che ripresa con uno smartphone sembra troppo dura, troppo vera). Queste tendenze sono quindi particolarmente simili al pictorialismo (che fino a qualche riga fa sembrava solo “storia”), cercando di evocare il passato, proprio come i primi pittorialisti cercavano di emulare la pittura. Al contrario, il modernismo, con la sua devozione a un approccio naturalistico e diretto, spesso ridotto al monocromo, appare curiosamente come l’alternativa “vecchio stile”.

I difensori della “realtà” fotografica sono poi quelli che si affidano alla tecnica del passato (quindi, per esempio, del bianco e nero) che in nulla può rappresentare la realtà (che è a colori, almeno per la stragrande maggioranza delle persone), oppure si affidano a strumenti come l’estrazione di dati dal formato RAW per confezionare a proprio piacimento quello che “vogliono mostrare” e non la fredda media di quello che deriva da uno scatto semplicemente accettato per “reale”.

Il vero punto però è… autentico è bene e “non autentico” è male?

Qui torna il tanto discutere di questo numero, che non ha una sola risposta, ed è per questo che abbiamo provato a trattarlo in mille modi diversi, con mille sfumature diverse, perché non abbiamo la risposta definitiva. Abbiamo solo una certezza: non c’è un male o un bene, se non c’è una analisi del contesto.

Eravamo partiti, con questo numero, a voler parlare di tecnologie per difendere, certificare, autenticare la realtà. Abbiamo contattato le aziende produttrici di fotocamere, alle quali abbiamo chiesto delle risposte, per svariati motivi non ci sono arrivate, e ovviamente non avremmo problemi a sviscerarle, approfondirle, raccontarle noi, in quelle che sono le tendenze, le opportunità, e anche i prodotti. Ma abbiamo anche capito che la tecnologia di certificazione è un mezzo, non il fine. Il fine è domandarci cosa vogliamo raccontare, cosa vogliamo essere. Analizzando il passato, ci siamo domandati qual è il margine tra buono e cattivo.

Ecco il resoconto di Adams che appare nel suo libro “Examples: The Making of 40 Photographs”: (fonte)

Ho posizionato la mia fotocamera sopra la mia auto, nel punto che ritenevo migliore, con vista su un pascolo. Faceva molto freddo — forse vicino allo zero — e ho aspettato tremando che un raggio di sole illuminasse gli alberi lontani. Un cavallo che pascolava nel pascolo gelato stava rivolto di spalle a me con ostinazione e persistenza. Ho fatto diverse esposizioni dei momenti di luce e ombra, ma il cavallo era poco collaborativo, somigliando a un ceppo lontano. Ho osservato l’ultimo raggio di luce avvicinarsi. All’ultimo momento, il cavallo si è girato mostrando il profilo, e ho fatto lo scatto. Nel giro di un minuto l’intera area è stata inondata di luce solare e il chiaroscuro naturale è scomparso.

I giovani intraprendenti della Lone Pine High School avevano scalato le pendici rocciose delle Alabama Hills e imbiancato enormi lettere “L P” [le lettere “L” e “P”] per il mondo intero. È una cicatrice orribile e offensiva su uno dei grandi panorami del nostro paese, e appare in ogni fotografia scattata dell’area. Ho rimosso senza pietà ciò che potevo delle lettere “L P” dal negativo (sulla collina a sinistra), e ho sempre eliminato ogni traccia rimanente nella stampa. Sono stato criticato da alcuni per averlo fatto, ma non sono abbastanza purista da perpetuare quella cicatrice e distruggere — almeno per me — la straordinaria bellezza e perfezione della scena.

Delle lettere “L P” ha parlato Dennis Purcell, che aveva lavorato facendo stampe per Adams. Uno dei suoi compiti era rimuovere le lettere “L P” dalle stampe (il negativo non è stato alterato fino agli anni ’70) fatte dal negativo di “Winter Sunrise”. E così aveva una conoscenza diretta delle lettere “L P” e delle tecniche usate per rimuoverle. Ed è interessante, al di là della tecnica, che il negativo fosse stato conservato originale, reale… solo le stampe sono state alterate.

Ma andando in Italia, (senza scomodare Capa o tutte le situazioni ben conosciute, rimaniamo a casa nostra) la mitica foto scattata nel 1953 da Valentino (Tino) Petrelli a Coppi mentre passava davanti ad una montagna con la scritta W Coppi nella neve, è stata ben preparata dallo stesso fotografo che lui stesso l’ha scritta per poterla inquadrare nel modo migliore. Un falso? Un danno? No, un grande momento di fotogiornalismo, e di storytelling che ha contribuito alla fama e al raccontare la bella storia di questo campione del ciclismo. Lo spettacolo è autentico quando fa spettacolo, la finzione è autentica quando emoziona.

Un approccio interessante al concetto di autenticità ci viene offerto da James Gilmore e Joseph Pine, rinomati autori ed economisti. Nel loro libro “Authenticity: What Consumers Really Want“ (2007), essi esaminano l’autenticità da una prospettiva più ampia, focalizzandosi sul punto di vista del consumatore e sulle sue interazioni con esperienze e prodotti.

Gilmore e Pine propongono di valutare l’autenticità attraverso due domande chiave:

– “È fedele a se stesso?”

– “È ciò che dice di essere?”

Queste domande fungono da base per la loro “Real/Fake Matrix“, un modello a quattro quadranti che delinea diverse sfumature di autenticità. Questo approccio offre una nuova lente attraverso cui esaminare non solo l’autenticità delle immagini, ma anche quella di una vasta gamma di esperienze e prodotti di consumo. Nel presentare il loro libro, gli autori hanno introdotto il tema e aggiunto dei loro commenti interessanti, ve li riportiamo:

I tuoi clienti ti percepiscono come “autentico” o “falso”? Man mano che il mondo commerciale diventa sempre più orientato alle esperienze, questa domanda assumerà un’importanza crescente e diventerà centrale. Infatti, il paradosso centrale dell’attuale Economia dell’Esperienza è che più il mondo sembra artificiale e costruito, più tendiamo a cercare ciò che percepiamo come reale e a evitare ciò che consideriamo falso. Come consumatori, tutti noi vogliamo acquistare prodotti, servizi ed esperienze che troviamo memorabili, autentici e coinvolgenti. Per avere successo in futuro, quando l’Economia dell’Esperienza raggiungerà il suo apice, soddisfa le richieste di autenticità dei tuoi clienti e conquisterai anche i loro cuori, menti e portafogli.

“L’autenticità diventerà sempre più la lente attraverso la quale i consumatori vedono le aziende.” – Joe Pine

“I beni e i servizi non sono più sufficienti: ciò che i consumatori vogliono oggi sono esperienze – eventi memorabili che li coinvolgano in modo intrinsecamente personale. Con la proliferazione delle esperienze a pagamento, le persone ora decidono dove e quando spendere il loro denaro e il loro tempo – la valuta delle esperienze – tanto quanto, se non di più, di quanto deliberano su cosa e come acquistare (il dominio dei beni e dei servizi). Ma in un mondo sempre più pieno di esperienze deliberatamente e sensazionalmente messe in scena – un mondo sempre più irreale – i consumatori scelgono di acquistare o non acquistare in base a quanto reale percepiscono un’offerta. Gli affari oggi, quindi, riguardano tutto l’essere reali. Originali. Veri. Sinceri. Autentici.” – Jim Gilmore e Joe Pine

Lo sappiamo che quando si parla di immagine, di fotografia, è difficile parlare di “prodotto”; ma di fatto, le immagini e le fotografie sono un prodotto.

Per essere autentiche devono essere vere? Quale è il confine?

È un tema affascinante, vi lasciamo riflettere, vorremmo approfondire questi aspetti nel futuro professionale della produzione di immagini, perché da sempre pensiamo che sia una strada affascinante. Lo faremo, magari sarà l’occasione di qualcosa da sviluppare da vivo, in qualche incontro, in qualche evento. Per ora ci fermiamo, ma c’è molto di più da dire, molto su cui pensare: pensateci insieme a noi.

Se vuoi approfittare dello sconto BLACK FRIDAY 2025, approfitta subito (valido solo entro dicembre 2025)

ABBONAMENTO AIWAY MAG – 3 MESI

Sconto BLACK FRIDAY 25: 30 euro + Iva Totale: 36,60 €. (invece che 43.92 euro).

Inserisci il codice sconto: Aiway_BlackFriday_MAG_3Mesi

————————

ABBONAMENTO AIWAY lab – 3 MESI

Sconto BLACK FRIDAY 25: 90 euro + Iva = 109,80 (invece che 119,56 euro)

Inserisci il codice sconto: Aiway_BlackFriday_LAB_3Mesi

Related Posts

Extended reality: incontro con Lennard Wolff

Abbiamo intervistato Lennard Wolff, CEO di AdventuryXR: con lui parliamo di Extended Reality, il punto di incontro tra VR, AI, fotografia e storytelling.

LaLa filosofia delladella veritàverità

La parola per identificare il concetto di “verità” è sostanzialmente una sola, sono invece tante le sfumature per definire “bugia”, in molti casi prendono un’accezione positiva. In tutto questo c'entra molto la filosofia...

Il lavoro e i mercati nell’Era dell’AI

L’AI cambia i mercati: comprenderne ed anticiparne le mutazioni è la chiave per guardare al futuro. Iniziamo questo percorso di analisi specifico da uno di questi settori, vicini all’immagine: le agenzie Stock.

Lingue da salvare, un’esigenza di tutti

L'AI riesce a "capire" oltre 80 lingue, ma ha difficoltà a cogliere sfumature linguistiche, sarcasmo, umorismo o espressioni idiomatiche specifiche di molte altre. Come quelle degli nativi americani... ma anche il sardo

nuvolenuvole a forma di conigli?conigli?

AiWay incontra Paolo D'Altan, uno dei più apprezzati illustratori italiani, per parlare di AI, per sperimentare, viaggiare verso nuovi percorsi della creatività, scoprire limiti e aprire la mente... guardando con il naso all'insù, dove le nuvole...

Style by numbers: SREF 2.0

L'interessantissimo parametro --sref (style reference) si è arricchito di miliardi di nuove possibilità, da moltiplicare ulteriormente per alchimie uniche. Scopriamolo!